Dirk Bornhorst, o la arquitectura como latido redondo en el espacio

Bulevar

22/03/2019 05:00 am

Arquitecto, pensador y escritor Dirk Bornhorst dice adiós a sus 91 años.

Se despiden de la escena sus progenitores, así como, por ahora, deviene reliquia la futurista —¿y fugaz?— modernidad. En Caracas, o donde no solo germina sino sería acunado el movimiento cuya manifestación arquitectónica enaltecía la belleza en nuevo formato y con materiales improbables, colegas y amantes del urbanismo y adoradores de la línea pura, sin arabescos, lamentan el fallecimiento del arquitecto, pensador y escritor Dirk Bornhorst. Miembro de la oficina de arquitectura que suscribe entre otras maravillas, el Helicoide, este comprometido venezolano nacido en Lübeck, Alemania, el año 1927, hizo mutis el 12 de marzo, día de la bandera, para que no quedara la menor duda.

Devoto de lo verde, de las costuras vitales que integran espíritu y materia, y persuadido de que los talladores del espacio deben considerar siempre el todo —sea que toca diseñar una casa, una ventana o una ciudad—, este gentil caballero, siempre sonriente, que dice adiós a los 91 (nació el 31 de octubre de 1927), tuvo, además de una larga vida, una muy intensa. La niñez en Maracaibo; la universidad en Berkeley, California; estudios de arte y filosofía en Zürich, Suiza; la reválida del título de arquitecto en la Central, donde fue profesor por 25 años; y en el ínterin, siete años en Asia durante la Segunda Guerra Mundial, en Japón y China —decide torcer rumbo la familia que planea viajar a Europa, pero no es posible mientras el mundo parece que va a desaparecer—, experiencia que lo marca y se hace patente en sus escritos que exudan hondura.

Súmese a tal ecumenismo el contacto con el pensamiento, sobre todo religioso, de los yanomami, porque su suegra, la doctora Inga Steinvorth de Goetz, que investigó por 25 años las poblaciones antes llamadas guaicas, fue una suerte de bisagra que trajo a casa la sabiduría de los nativos venezolanos “sobre la vida, sobre la vida después de la muerte, la vida aquí en la tierra y la vida con la naturaleza”, como le confiesa a Karl Krispín en el libro Alemania y Venezuela, 20 testimonios, editado por la Fundación para la Cultura Urbana.

Lo filosófico, las hendiduras del alma, los debates sobre la verdad y demás subjetividades, asuntos cotidianos aportados por una madre curiosa que le interesaba el fondo de las cosas y el budismo, son materia prima a sus disquisiciones y el lecho donde harán nido las ideas de Bornhorst el creador. No hay inocencia en la línea recta, sí pulcritud. No hay verdades totales e íngrimas, eso es exageración pura, exclusión, desconocimiento del matiz. Su libro Arquitectura, Ciencia y Tao, premiado en la IX Bienal Nacional de Arquitectura, da pistas de sus inquietudes.

Que lo intuitivo está al lado de la ciencia y se abraza con la percepción. Que urge hacer buenas migas con la naturaleza a la que no vamos: estamos en ella. Que ¿por qué rematar una fachada con ventanas en vez de proyectar tantos balcones como sea posible, desde donde cuelguen flores?

Asociado a Pedro Neuberger y a Jorge Romero, el celebérrimo trío hace su primera obra exitosa: el Centro Profesional del Este, y de seguidas, saltan a la monumentalidad con la pieza mítica e inconclusa que descascara la Roca Tarpeya donde se encumbra: el Helicoide. Bornhorst llevará como gloria en su currículo y espina clavada en el corazón esa construcción inacabada. Esa pieza originalísima que conmocionó al mundo. Ocurrencia de tres vehementes treintones (Neuberger de 35, Romero de 34 y él de 31) constituiría un acontecimiento arquitectónico, cultural y antropológico universal. Neruda diría: “Nunca pensé que la mente podría producir tanta belleza”. Dalí se propondría como el artista que debería llenar de arte aquellos inéditos espacios.

Iniciativa privada concebida en 1955, se alza en la colina bautizada en honor a su tocaya, la séptima colina de Roma, este cerro del sur caraqueño es asimismo el séptimo en una cadena montañosa que comienza en el Jardín Botánico y carece de designación oficial, como registra la historiadora Celeste Olalquiaga, investigadora que recompuso el devenir del Helicoide y reconstruyó el trance político y los avatares simbólicos y sociales que rodean esta obra que comenzaría alzarse, o más bien fundirse, en la copa del cerro donde se convierte en abrigo de cemento armado, justo donde hubo una vez un cementerio indígena.

Su condición babélica al parecer esencial, según agotados debates tendría que ver con el uso inicial de aquel tope que ha tenido mil usos, ninguno aquél para el que fue concebido. Basta ver su convulso historial de destinos y funciones: de centro comercial y sala de exposición industrial a refugio de damnificados, cárcel y sede de policías. Totémico espacio siamés de un elefante blanco, El Helicoide se convirtió en extensión simbiótica de la cúspide donde se fundió, y se volvió “su doble de concreto”. Usos y leyendas mediante ¿es posible que los aborígenes desde el más allá denostaran el proyecto alzado sobre sus tumbas sin siquiera pronunciar una oración en la que se le rindieran respetos a aquellos huesos ancestrales?

Habría una semejanza no solo de nombre con circunstancias romanas non sanctas que ocurren en el siglo VII A.C., a partir del rapto de las Sabinas por parte de los romanos. Cuenta el historiador latino Tito Livio que las familias de las infortunadas montaron un contraataque a Roma, cuyas puertas fueron abiertas por la hija del General Spurius Tarpeius, a cargo de la defensa de la ciudad. El trato hecho por Tarpeia consistía en recibir a cambio de su deslealtad todo el oro que los sabinos llevaran en sus brazos izquierdos. Una vez dentro, éstos ¡la sepultaron bajo el peso de sus escudos para luego de matarla lanzar su cuerpo al barranco! El sitio fue conocido desde entonces como Rupes Tarpeia, es decir, la roca de los traidores.

Está además la historia de Pancho el Pájaro, un equilibrista que solía tender los domingos un alambre de un lado a otro de El Portachuelo, hoy avenida Fuerzas Armadas. Murió en sus peligrosas andanzas al parecer luego que alguien sabotea su acto, como también registra con enjundia Olalquiaga.

Lo cierto es que no más se tiene información de que la pieza cónica e icónica comienza a tallarse, se perfilar como objeto de deseo y de culto, en el país que, según Gio Ponti, sería catapulta de la modernidad. Mientras la maqueta tomaba forma —forma de naranja pelada—, aquel gorro trazado con forma espiral se puso en venta como forma de subvención el proyecto. De los 320 locales comerciales y expositivos que tendría el Helicoide, solo se vendieron 183. En un territorio de 110 mil metros, el vacío haría tambalear aquel sueño que se mezcló sin razón con la mala reputación de unas botas y sus pasos en falso. Quedarían en el tintero un multicinema, gimnasios, tiendas y oficinas comerciales a estrenar, clubes privados, y hasta un hotel con su helipuerto, en un área apenas del centro-sur de la ciudad poco factible. Compraron locales Bolivar Films, Lámparas Century, Toyota, Almacenes Gina, Aldemaro Romero, acaso pariente del arquitecto Jorge Romero, y tantos más, pero nunca fue suficiente. Como corolario, Rómulo Betancourt habría declarado que no se colocaría “ni un solo ladrillo más” en El Helicoide. Pasa luego a manos del estado y entra en coma.

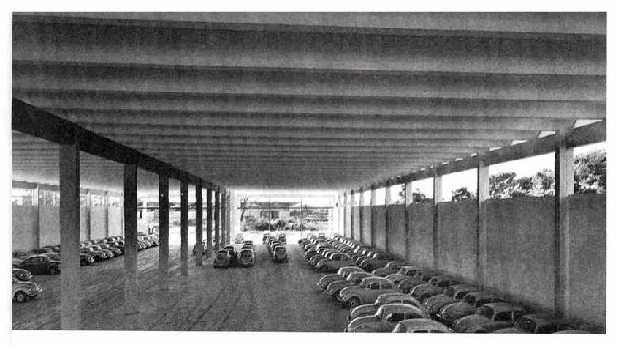

Pero Bornhorst no solo suscribiría con sus socios el Helicoide. Es autor de la planta de ensamblaje Volkswagen, “que me dio la oportunidad de darle dignidad a una obra industrial, que no sólo se puede hacer en galpones, contó con los paraboloides hiperbólicos de Félix Candela, en Palma Sola, Morón: por ello me dieron la mención del Premio Nacional de Arquitectura”.

Planta de ensamblaje Volkswagen, 1963.

También lleva su rúbrica la sede de la Asociación Cultural Humboldt, en San Bernardino, “dentro del espíritu de los techos rojos que Humboldt conocía”, ahora mismo en sus 70, organización de cuya directiva fue miembro Bornhorst y donde desde el año pasado está una placa en su honor según feliz idea del movimiento CCS-City-450 junto con la institución. “Bornhorst fue un hombre cabal, venezolano universal, un caballero comprometido con su tiempo y más allá, un visionario”.

Con su socio nuevo, el arquitecto Omar Seijas, presentaría el anfiteatro, una obra maestra de arquitectura y ebanistería. Estudioso de las formas orgánicas —“en el cuerpo humano conviven piezas redondas, nada es cuadrado o marcadamente anguloso, así debe ser la arquitectura, para que sea más cómoda vivirla”— diseña esa suerte de bóveda inmensa que encofrará escena y platea en una unidad de maravillosa acústica. Hecha a pulso con madera de siquisique ingresar es “como adetrarse a la caja de un violín”, resumuría el propio Bornhorst.

Su familia, anclada en el país, lo acompañó ese día de celebración. Su sobrina, Astrid de Pasik, como directora de Asociación Cultural y su nieta Andreas Valentina Matthies Bornhorst, modelo y reina de belleza ¿no es una especie de carta natal, de confirmación de identidad, una apostilla que acredita la belleza que es el mestizaje el haber participado en el Miss Venezuela?

Hombre de enjundioso pasaporte, interesado en la conexión de lo individual y lo universal, el también autor de Casas-Hauses-Häuser y Los Valores perennes de la arquitectura, confesaría su admiración por Wlater Gropius no tanto por sus obras sino por sus pensamientos, su forma de ver la arquitectura como un trabajo también en equipo, no para crear prima donnas sino para cumplir con los deseos del ser humano en su hábitat, por Alvar Aalto arquitecto finlandés que se libera del ángulo recto y hace arquitectura más biológica, por Louis Kahn, gran filósofo en la arquitectura y menos Frank Gehry, un extravagante arquitecto que llena las páginas de los periódicos.

Nos deja boquiabiertos, y nos deja tanto Bornhorst